缶コーヒー

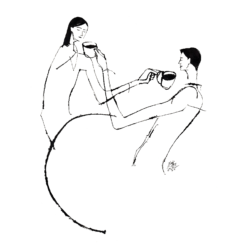

小学4年生の頃、僕は友達と近所にあった釣り堀に行ってみた。1匹も釣れなかった。家に帰って父に釣れたかと聞かれ、釣れなかったと言うと、釣り堀なのにそんなのはおかしいと父は言い、翌週には父と二人で同じ釣り堀に向かった。その日から僕と父は親子でありながら釣りのライバルという関係にもなった。金をかけた父の道具には負けるが、釣果では負けじと食らいついていた。毎週末、たまに学校も休んで釣行を繰り返した。へら鮒釣りにハマったものだから、周りはお爺さんかおじさんばかりだった。一見無愛想なおじさん達がトイレや昼食に席を立つたび、帰りに缶コーヒーを買ってきて僕に「ホイよっ」と投げてくれる。だから僕の釣り座には色んなおじさんから貰った缶コーヒーがずらっと並んだ。不器用な男たちなりの愛情表現なのか、きっと小学生の小僧が珍しくて可愛かったのかもしれない。今の僕だったら多分そう思う。ミルクと砂糖がたっぷりのコーヒーしか飲めなかったけど、これが僕のコーヒーとの出会いだった。

ブラックコーヒーを飲めるようになったのは極めて遅い。とっくに成人となり、学生時代も過ぎ、カメラマンの修行時代も終わってからのことだった。だから、カメラマンのアシスタントとして打ち合わせや取材先で当たり前のように出されるコーヒーを飲むのが辛かったのなんの。全く飲まないのでは先方に失礼になると思い、我慢して飲むのだが、帰りには頭痛を持って帰るという有様だった。飲めるようになったきっかけは撮影中のことだった。冬の寒い街の中でスケートボーダーを撮っている時、スケーターの彼の好物がコンビニの百円コーヒーだった。湯気を夜空に濛々とたてながら飲むのを見て、美味しそうだなと思ったのだ。自信のない僕は、カップラーメン用のお湯で薄めてちびちびと飲んだことを覚えている。決定的に飲めるきっかけとなったのは、アメリカ西海岸を取材中、朝ごはんを食べるために通っていたダイナーだ。とにかく油っぽいアメリカン・ブレックファストやパンケーキの甘さをすっきりと流し込むにはコーヒーが必要だったのだ。コーヒーとダイナーがよく似合うのも頷ける。厚ぼったいマグに永遠に注ぎ足されるアメリカン・コーヒーはマグの底がギリギリ見えるか見えないかくらいの薄さで、コーヒー素人の僕にはちょうど良い薄さだったのかもしれない。

コーヒーを飲むと、今でもその頃の小さな挑戦を思い出す。少し背伸びして、大人の仲間入りをするような。ふと緊張して、背筋を伸ばすような。そんな気持ちをコーヒは持たせてくれる。これからもその気持ちを忘れずにコーヒーを飲みたいと思う。